株式会社トンボ楽器製作所

★このページは『TOMBO祭2024』のコンテンツであり、2024年11月24日時点の情報となります。

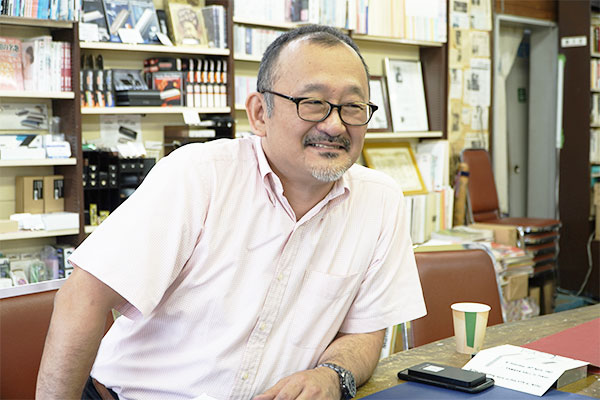

真野:

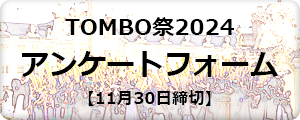

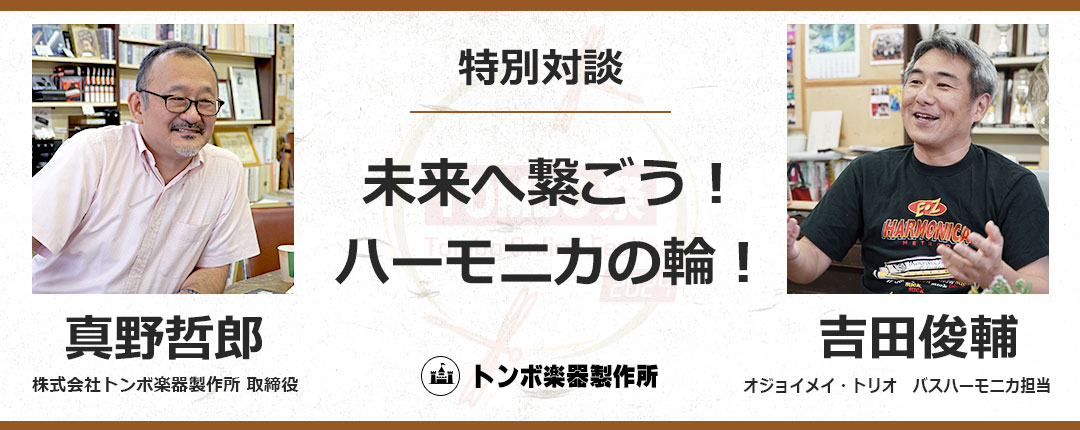

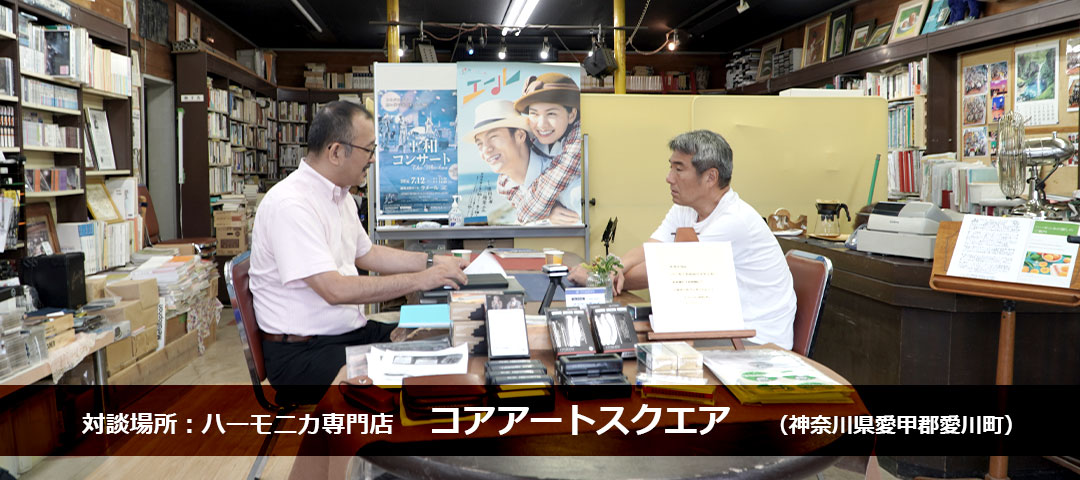

昨年のTOMBO祭ではハーモニカカスタマイザーの大隅観氏と対談を行いましたが、今年はハーモニカアンサンブルグループ「オジョイメイ・トリオ」でも活躍し、ハーモニカライフのコラム『楽しい、アンサンブル!』でもお馴染みの吉田俊輔さんと、日本におけるハーモニカ文化の栄枯盛衰? を、ざっくばらんにお話ししたいと思います。

そして対談場所は何と日本で唯一のハーモニカ専門店、コアアートスクエアさんをお借りしています。

ハーモニカの歴史が刻まれた空間で、その世界を探検できればと思います。

それではまずは吉田さんについて、知らない方もいらっしゃると思いますので、その辺りから話を進めていきたいと思います。

吉田:

よろしくお願いします。

ご存知の方も多いかと思いますが、私の伯父は大矢博文、従姉妹が津田佳世子で、どちらも私がハーモニカを始めた時には、すでにハーモニカ界では結構名の知れた二人でした。

私がハーモニカを始めたのは1990年の20歳の時で、二人も出演していたその年のあつぎハーモニカコンサートを身内の一人として観に行った後に大矢おじちゃんに「俺にもハーモニカできるかな?」と聞いたら「おー、いいじゃんか!やれやれ!」と言われたのがきっかけです。

真野:

やっぱり始めは複音ハーモニカから?

吉田:

いえ、それが全く(笑)

大矢おじちゃんは、中学生の頃からアメリカのジェリー・ムラッドさん率いるハーモニカトリオ「ハーモニキャッツ」に憧れていて、ああいう演奏をやってみたいとずっと思っていたので、コード(大矢)とクロマチック(津田)はすでに世界大会のコンテストで活躍していて、世界レベルでしたから、あと必要なのはバス!ということで、真新しいバスハーモニカと「Jerry Murad’s Harmonicats」と書かれたカセットテープを渡されて、「こういうふうに吹けばいいから!」とだけ言われました。(笑)

真野:

バスから!(笑)

吉田:

私もどのハーモニカがやりたい!というのはなかったというか、そもそもいろいろな種類のハーモニカがあるのも当時よくわかってなかったので、大矢おじちゃんの策略に見事にはまりました。しかも、姪っ子の佳世子に続いて、今度も自分の意のままに操りやすい甥っ子ですから、やられましたね。(笑)

最初、そのカセットテープを聴いた時、ハーモニカの三重奏とは思えず、ビックリしました。でも、それ以上に「こんな演奏ができるのか・・・」という感動のほうが強かったから、がんばれたんだと思います。

それから2年間、言われたとおりに本当にひたすら毎日そのテープを繰り返し聴いて、その音に近づけるように練習して、1992年11月に「オジョイメイ・トリオ」の初ステージに立つことになります。

なので、今でもバスハーモニカ以外のハーモニカは、ほとんど吹けませんよ!(笑)

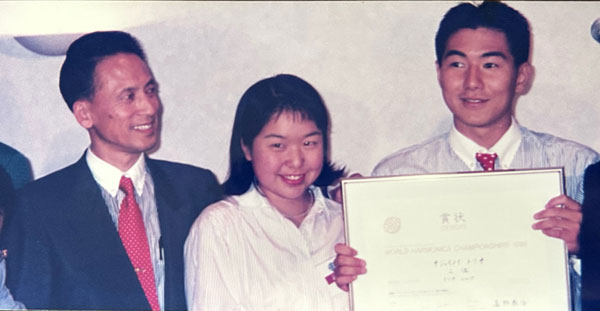

オジョイメイ・トリオ(1992年結成当時)

左から大矢博文、津田佳世子、吉田俊輔

オジョイメイ・トリオのイラスト

真野:

そこからオジョイメイの伝説が始まるんですね……。

日本はもとよりアジアでも大活躍でしたが、一度休止しましたよね。いつでしたっけ?

吉田:

3番目の子どもが生まれてましたから、2008年かと。当時、私はハーモニカの演奏以外に普通のサラリーマンをしてましたので、平日は会社へ行って仕事して、土日に依頼を受けていたらハーモニカ演奏・・・という生活でした。

「伯父と甥と姪」という組み合わせが良かったのか?アットホームな雰囲気がウケたのか?おかげさまで1992年のデビュー以来オジョイメイは好評をいただき、色々な場所から出演依頼をいただいていましたので、かなり忙しかったんです。

その時、7歳、4歳、1歳の子ども達がいて、一番可愛い盛りなはずなのに、休日に子ども達と一緒にいられずに、どこかでハーモニカを吹いていることに疑問を感じるようになりました。

自分の中で、ハーモニカの優先順位みたいのがいつからか一番ではなくなっていたのだと思います。

そんな気持ちを抱えながらステージに立つのは、観に来てくれるお客様にも申し訳ないという思いもずっとありましたし。

決定的だったのは、北海道で行われるコンサートを引き受けていた日と子どもの保育園の運動会が重なってしまい、運動会に行けなかったことでした。

その後に「今のようなハーモニカ優先の生活は、考え直したいと思っている・・・」という話をして、大矢おじちゃんは寂しそうでしたが、お前の人生だから!と理解してくれて、今後のオジョイメイとしての新たな出演依頼は全て断ってくれました。

表向きは、〝オジョイメイは、しばらくお休み〟と大矢おじちゃんは言ってくれてたみたいですが、私としてはもうやることはないだろう・・・と思っていたのが正直なところです。

真野:

でもその後復活しますよね。

吉田:

そうなんです!(苦笑)

7年後の2015年、長女が中学2年生になっていて、吹奏楽部だったんですが、部内の発表会を観に行った時に、他の部員のお母さま方でフルートの四重奏をゲスト演奏みたいな形で披露されたんです。

それを観て、帰宅した長女と話をしていて、フルート四重奏もなかなか上手かったのですが、特別面白かったわけではなかったので、「あれよりは、オジョイメイのほうがはるかに面白いぞ!(笑)」と言ったところ、長女に「だってもうやってくれないじゃん!」と言われました。

それで、また大矢おじちゃんの所へ行って、「美波(長女)の中学校でオジョイメイ、演奏したいんだけど、またやってもらえるかなぁ?」と恐る恐る言ってみたら、意外にも大歓迎してくれました。佳世子も同様に・・・。

私、子どもと一緒にいたいから!とハーモニカやめて、子どもの前でいいカッコしたいから!とまたハーモニカやらせてもらったという、なんとも自分勝手なヤツなんです、ホントに。

それをあっさりと許してくれたのは、やっぱり伯父と従姉妹だったからだと思います。

普通の他人のメンバーだったら、「勝手なことばかり言って、ふざけんな!」と怒られてるのが当たり前だと思っていますから、大矢おじちゃんと佳世子にはひたすら感謝です!

真野:

その中学校では演奏したの?

吉田:

もちろん!(笑)

3か月くらい先の次の部内発表会の時に、顧問の先生に熱烈に売り込んで。

そこで、私の予想通りに(笑)相当ウケたもので、やっぱりまだまだオジョイメイもイケるじゃん!と調子に乗って復活しましたが、7年間練習どころかハーモニカに触ったことすらもなかったので、本番までの約3か月間猛練習しましたけど、7年前と同じようには吹けなかったですね。

やっぱり、日々の練習って本当に大事ですよ。

ただでさえ加齢による衰えで、同じ練習量では実力は維持できずに、落ちていくわけですから。

真野:

休止も復活も子どもがきっかけ、というのが吉田さんらしいですね。

さて、そんな感じで吉田さんと言えば「オジョイメイ・トリオ」なんですが、今ハーモニカが盛んなアジアで有名なアンサンブルグループはみんなオジョイメイのビデオを見て育ったんです。

台湾のJudy's Harmonica EnsembleやマレーシアのFrescoとか。

もちろん、その前にアドラートリオとか素晴らしいグループはありましたが、彼らにとってはオジョイメイなんですよ。

吉田:

いやいやいや(笑)

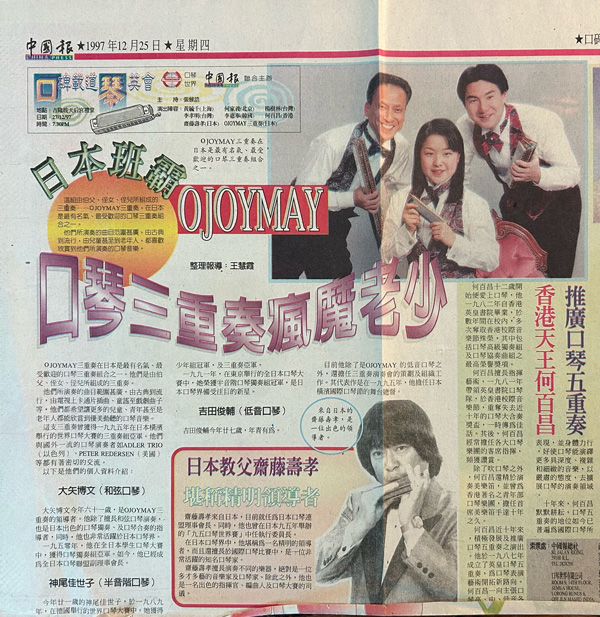

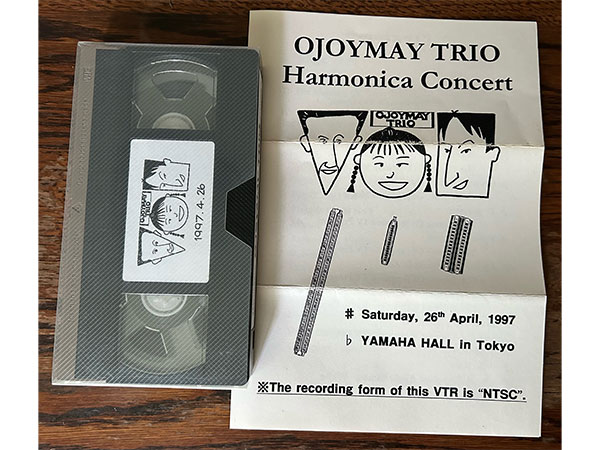

それには、理由があるんですよ!1998年にマレーシアでアジア大会(アジア太平洋ハーモニカフェスティバル)が開催されてますが、その前年1997年の暮れにマレーシア国内のハーモニカ大会が開催されてまして、それに斎藤寿孝さんと一緒にオジョイメイもゲストとして参加させていただいたんです。

アジア大会の仲間、台湾や中国、香港からもゲストプレイヤーが参加されてましたが、アンサンブルはオジョイメイだけでした。その時に、オジョイメイのライブビデオを30本だったかな?、お土産として持って行き、お世話になったマレーシアのハーモニカ協会の会長、チャンさんに「自由に使ってもらって構わないので。」とお渡ししたんです。

それが教材代わりじゃないですが、結構広まったようなんですよ。

マレーシアは、かつて日本でも小学校でまず最初にハーモニカを習ったような感じで、大勢の若い学生のコ達がとにかく熱心にハーモニカを吹いていて、でも見本(教材)や指導者が不足しているように思われて、1997年に行った時は、おそらく何かで観たアドラートリオの演奏を真似したんだろうなぁと思えるような〝アドラートリオっぽい〟演奏をしているトリオがたくさんあり、きっと見よう見まねで練習しているのでしょうから、かなり荒っぽい(雑な)アンサンブルが多く見られたので、難しいことをやろうとしなくても、もう少し細かいところを確実に合わせたりすれば、同じ実力でももっと上手く聴かせられるようにできるよ!といったことをアドバイスしたら、次々と質問攻めに遭いました。(笑)

その時〝アドラートリオっぽい〟演奏をするコ達が多かったのが、翌年のアジア大会にも参加させてもらったら、〝オジョイメイっぽい〟演奏をするコ達がやたらと増えてましたから、よっぽど真剣にあのビデオを観てくれたんじゃないですか?(笑)

見よう見まねでも練習しよう!とにかく上手くなりたい!という情熱が凄いんですよ。

私自身も、ハーモニキャッツのカセットテープを聴いて繰り返し練習しましたし、ハーモニキャッツの演奏ビデオを手に入れては、夢中で観て、練習しましたので、彼らの気持ちがよくわかるんです。

真野:

あのアドラートリオから流行はオジョイメイですか、やはり影響力凄いですね。

ちなみにそのビデオってオジョイメイ単独のライブですか?

吉田:

そうです、前の年に東京でやった約2時間のコンサートで、比較的良い映像のがあったので、簡単な英語のプログラムみたいのも作って、同封しておきました。

そこにオジョイメイのPRがてら私の住所、メール等も載せてあったので、マレーシアのコ達からファンレターとかも来てましたね。だいたいが「ぜひ楽譜をくれ!」ってのが多かったですが。(笑)

真野:

いや、本当に凄かったんだから。

吉田:

まあ、私は結構マメなので、自分が憧れのジェリー・ムラッドさんや、アドラートリオ等々に手紙を書いて、返事をもらった時はいつもメチャクチャ嬉しかったから、送られて来た手紙やメールには全て返事を書いてましたので(苦労して作ったオジョイメイの楽譜は、送らなかったですけど・・・笑)、そういうのもあるんじゃないですかね……

真野:

そんな世界ともパイプのある吉田さんですので、ハーモニカに関する情報はたくさん耳に届いていることと思います。

複音ハーモニカは日本で進化し発展を遂げましたが、まずはそんな歴史をなぞりながら、ハーモニカの今、そして未来についてお話ししていきたいと思います。

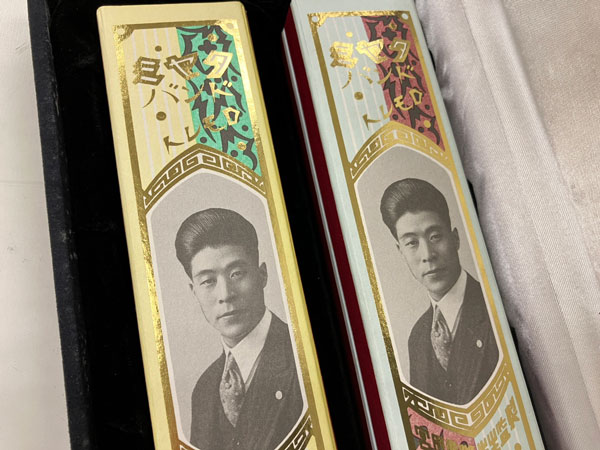

戦前だと宮田東峰さんですね。

吉田:

ご自身の顔写真をパッケージに使用していましたね。

真野:

そして佐藤秀廊さんが登場し、戦後は岩崎重昭さん、佐藤秀廊さんの門下生の斎藤寿孝さんが登場してくる、という流れでしょうか。

吉田:

そうですね。

真野:

厚木が『ハーモニカのまち』と呼ばれるまでになったのは岩崎先生の功績が大きいと思います。

岩崎門下が何人も世界チャンピオンになっていますからね。

吉田さんも厚木系列、ということでいいですかね。

吉田:

まあ、大矢おじちゃんが岩崎先生の一番弟子ですから、佳世子や私も岩崎先生の孫弟子?みたいにはなるのかと思いますが、岩崎先生に習って・・・というのではないので、門下生とはちょっと違うような感じです。

もちろん、我々も厚木系列でしょうけど。(笑)

真野:

ハーモニカはドイツのHOHNERが中心になって世界に広めていった歴史がありますが、アジアに関しては日本が中心になって、複音を中心に独自に発展していきました。

和音が中心の欧米に対し、日本はメロディ(旋律)を重視したので、複音も元々は和音用の配列だったものを、旋律を吹くためのものに改良したんですよね。

マイナーハーモニカはいい例です。

1927年ドイツで開催された「世界ハーモニカ100年祭」で、佐藤秀廊さんはそんなハーモニカを使用し、分散和音などの日本で生まれたテクニックを披露して優勝し、世界を驚かせました。

吉田さんのYouTubeチャンネルにもそれに関するドキュメンタリー動画がありますね。

吉田:

そうですね。貴重な映像です。佐藤先生の演奏動画のリクエストは、私のところにもよくいただくのですが、佐藤先生がご活躍の頃は、一般にビデオカメラもまだ普及していない頃なので、ホームビデオのような映像も残っていないようなので、私の手元にも2、3本しかないので残念ですね。

真野:

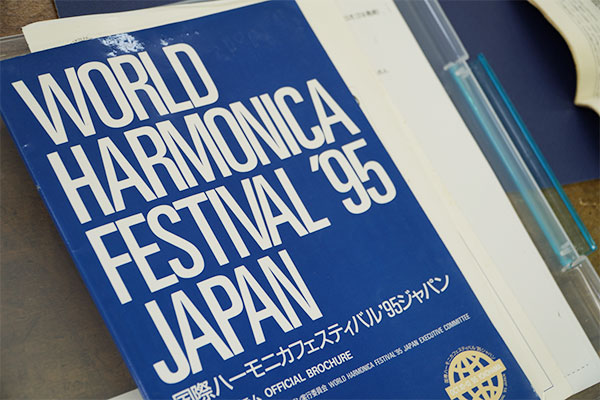

ハーモニカの世界大会、というと皆さんF.I.H.は耳にしたことがあると思いますが、主催するHOHNERの社内事情もあって開催されていなかった中、当時(1990年頃)ハーモニカを作っているメーカーと言えばHOHNERとトンボくらいでしたので、弊社に声が掛かったんです。

吉田:

そうなんですね。

真野:

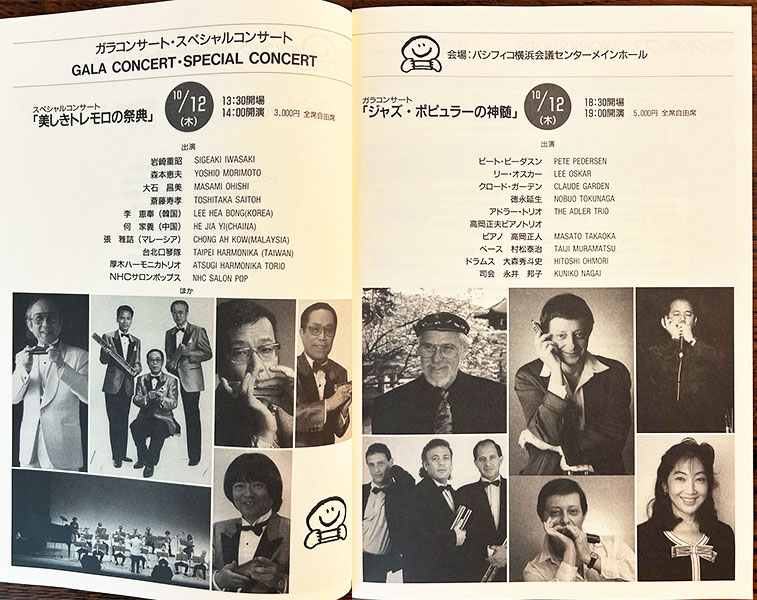

トンボはフランクフルトのミュージックメッセに出展していたので、その時にオランダのピーター・ヤンセンさんやフランスのジャン・ラーブルさん、イギリスのジョン・ウォルトンさんがトンボブースを訪ねて来て、ハーモニカの世界組織を作ろうという話になってIHO(International Harmonica Organization:国際ハーモニカ機構)が誕生したんです。

ハーモニカというのはやはり庶民の楽器だから、みんなで集まって文化交流をしましょう、と。

そして1991年にIHOによる第1回目の国際大会がオランダのアムステルダムで開かれ、1993年はそれまで休止していたFIHがドイツのトロッシンゲンで復活し、1995年、ついに横浜でハーモニカの世界大会が開かれることなるわけです。

吉田:

そうですね。お父さん(真野泰治 現会長)からもその話は聞いたことがあります。(笑)

真野:

この「国際ハーモニカフェスティバル‘95ジャパン」が日本で開催されたことによって、当時は中々ドイツへ行くことが難しかったアジアの国々から、多くの関係者が来日し、アジア大会(アジア太平洋ハーモニカフェスティバル)が開催される流れになったんです。

第1回は1996年に台湾で開催され、ハーモニカ人気も一気に盛り上がりを見せました。

そして今、そんなアジアの国々では若い人がたくさんハーモニカを吹いています。

大会で優勝するのはほとんどアジアの人で、すっかりハーモニカ先進地域となりました。

それくらい、この横浜の国際大会は大きな意味を持っていたんです。

実は私は‘95年はまだトンボにいなかったんです。

俊輔さんは当時オジョイメイとしてはもちろん、運営にも携わっていたと思います。

それについて色々とお聞かせください。

吉田:

分かりました。

運営といっても当時25歳の若造でしたから、裏方の中でもかなりの下っ端ですけどね。だから本当に色々なことがあって必ずしも良い思い出ばかりではないですが、今後のハーモニカ普及につながればと思いますので、お話ししたいと思います。

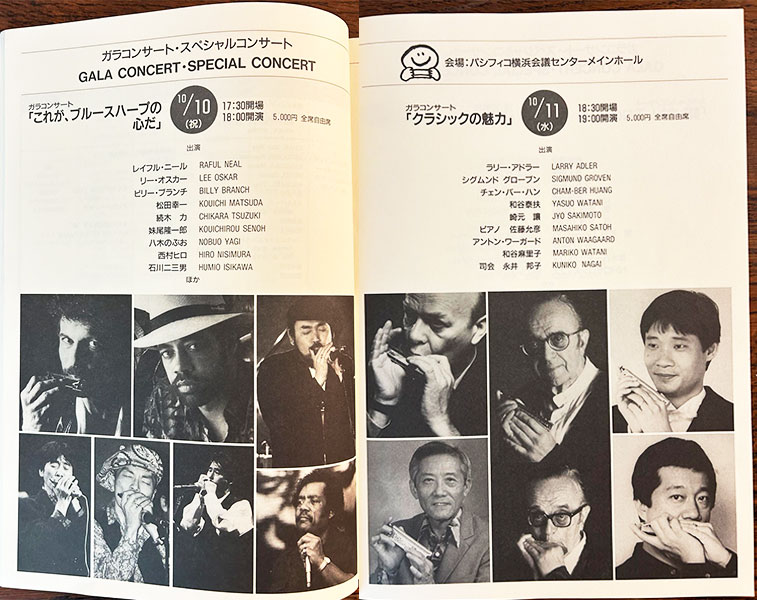

まずこの大会は、パシフィコ横浜(横浜国際平和会議場)という、文字通り国際会議等が普通に開催される、かなり立派な所をメイン会場として開催されましたが、横浜に遊びに来る人達にもハーモニカの世界大会に来場してもらおう!との考えから、桜木町駅前にある横浜市の有名な名所、ランドマークタワーも〝前線基地〟のように借りていたんです。

それだけでいくら会場費がかかるんだ?って感じですが。(苦笑)

イベント会社に運営の中心を委託して開催しましたが、ハーモニカ界の現状はあまりよくわかっていない〝イベント運営のプロ〟にお願いしてしまったことで、理想ばかりが膨らんでしまい、現実とはかけ離れた、大風呂敷を広げ過ぎてしまったように感じました。

この大会では、 ラリー・アドラー、ピート・ピーダスン、クロード・ガーデン、アドラートリオといった、ハーモニカの世界ではかなり有名な豪華な方々がゲストプレイヤーとして来日していて、そのギャラも大変だったのでは?と思います。(笑)

でも、大矢おじちゃんが、現実的にはこのような方々でさえも一般の人々は全く知らないのが普通なので、一般の人々の関心を惹く、少しでもハーモニカの世界大会に興味を持ってもらうという意味では、オジョイメイみたいのが面白おかしく演奏してPRしたほうがいいだろう、ということで、私達はランドマークタワーで1~2曲演奏しては、集まってくれた方々にチラシを配って、「パシフィコでハーモニカの世界大会を開催してますので、どうぞ観ていってください!」と声を張り上げるということを運営役員の仕事の合間に繰り返しやっていました。

興味を持ってくれた方もいましたが、そのまま大勢の方々がパシフィコへ・・・とはなかなかなりませんでしたね。世の中、そんなに甘くないです!

オジョイメイは、コンテストにもエントリーしてましたけど、大会期間中は三人それぞれが裏方(運営役員として)の仕事に追われてるか、PRの演奏してチラシを配ってるか・・・をずっと繰り返していたので、コンテストの練習する時間も全くなかったので、ぶっつけ本番の〝実力診断テスト〟みたいな感じでコンテストに挑みました。(苦笑)

それでトリオ部門で準優勝できたってのは、実は結構凄くないですか?(笑)

真野:

そうだったんですね……

いや、想像するだけで大変さが伝わってきますよ。

そんな中でのコンテスト準優勝は素晴らしいです。さすがです。

吉田:

おそらく、上層部の役員をやられたハーモニカ界のレジェンドの皆さんは、ご自身が本当にハーモニカを愛していますので、ハーモニカの演奏を聴けばみんなその魅力の虜になる!と簡単に思っていたのだと思いますが、かつての私のようにハーモニカにいろいろな種類があることも知らないような一般の方々が、ランドマークでそこそこおもしろおかしく演奏したオジョイメイの演奏を少し聴いたくらいで、じゃあパシフィコでやってるハーモニカの世界大会とやらをせっかくだから観に行こう!とは思うわけがないんです、普通に考えれば。(苦笑)

横浜市でも中心街のような桜木町でやれば、大都市ですから人は常に相当数いますけど、安易な思惑通りにはそれほど集客にはつながらず、パシフィコもランドマークも借りて開催したのは、莫大な会場費を考えると財政的にはかなりの負担につながったと思いますし、収支の見通しがあまりにも甘かったかと。

真野:

確かに当時はCMでもハーモニカが使われていたのを覚えていますが、それほど一般の方に認知されていたかというと分かりませんね。

ただ、先ほどもお話ししましたが、この大会がきっかけとなって、その後アジアで広がっていくことに繋がりましたので、大会の収支は当初の予測を下回ったかもしれませんが、ハーモニカ界にとってはそれ以上の収穫があったと思います。

吉田:

それは、そう思います。

私も個人的には世界の名だたるプレイヤーにお会いでき、裏方をやっていたからこそ親睦を深めることも出来ましたから、それは良かったこともありましたが、裏方の仕事の大部分がランドマークタワーのほうでしたから、メイン会場のパシフィコで行われるイベントを何一つ観られなかったんです。

これは本当に悔しい、残念だったことなので、厚木のアジア大会の時は、私のような思いをする人がいないように、どんな裏方をお願いした人でも、その日のメインのイベントは客席では無理でも、舞台袖からでも必ず観てもらえるように、メインホールでイベントがある時は、他の場所ではイベントをやらずに、全ての裏方さんにも楽しんでもらえるように大矢おじちゃんと工夫したんです。

真野:

なるほど……それはさぞ悔しかったでしょう。

でもそんな苦い経験が厚木のアジア大会に活かされ、大成功に繋がったのかもしれません。

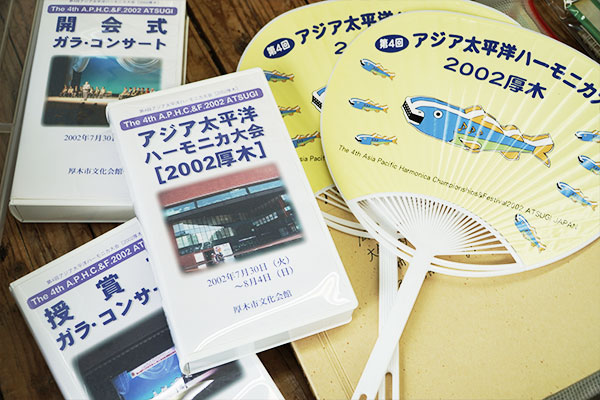

さて、そんな1995年の国際大会でしたが、その後IHOは活動を縮小し、国際大会のメインはアジア大会になります。

2002年に厚木で開催された「アジア太平洋ハーモニカフェスティバル2002」の時は私もトンボに入社していましたのでよく覚えています。

吉田:

厚木で開催されたアジア大会は、大矢おじちゃんを中心に先の「国際ハーモニカフェスティバル‘95ジャパン」の問題点を全て踏まえて準備し、まずは収支の心配をなくすように、元厚木市役所職員であった大矢おじちゃんが厚木市との共催を前々から働きかけて、厚木市も市の三大政策の一つとして「ハーモニカのまち」を掲げるほど協力してくれましたので、こちらの想像以上に一般市民にもハーモニカの魅力を浸透させるような大会になったのでは、と思います。

横浜世界大会の時にも、こうした地道な準備があったら、もう少し違ったように思います。

真野:

かなり盛大でしたね。

それまでのアジア大会は意外とこじんまりしていたんですが、この厚木以降はそれより小さくはできない、ということで盛大に催すようになりました。

吉田:

そうだったんですか、それは申し訳なかったですね!(笑)

あれは、盛大になってしまった事情があります。

第何回のアジア大会ですから、当然これまでのアジア大会でやってきたことを踏襲する部分がありますけど、厚木市が共催になってくれたことで、ハーモニカのイベントというだけでなく、厚木市の主催イベントでもあるわけです。

なので、市としてはただの「ハーモニカの大会」だけでは困るんです!市の予算、税金が使われるわけですから、市としても市民としてもメリットがあるように、こういうのをやってほしい!という市の要望もいろいろとあって、その分内容が膨らんでいった感じです。それに伴って、日程的にもこれまでのアジア大会よりも数日長くなってしまったかと思います。

厚木大会以降、これくらいやらなきゃ・・・と盛大に催すようにしてしまったのなら、申し訳ない限りです。(笑)

真野:

結果的には良かったと言えるでしょう。それによってハーモニカ人口も増え、Cy Leoさんのような世界で活躍するプレイヤーが誕生し、今はそのLeoさんに欧米の人々が憧れるという、逆の現象が起きていますからね。

吉田:

なるほど……